第4回では、2019年度から提供を開始した『AI活用人材育成プログラム』の成果や見えてきた課題などについて意見を交わしました。

2017年の構想検討開始時点から、プロジェクト統括として企画・設計・構築・運用まですべてに関わってきた。研究分野は情報科学。研究対象は、AIをはじめ、情報科学の理論研究からさまざまなシステムの実用化まで幅広い。

日本IBM研究開発部門で新規ビジネス開発部長などを歴任。IBM時代からAI活用人材育成プログラムの開発に携わり、2019年度より現職。現在、バーチャルラーニング(VL)科目のサポートを行いつつ、対面授業をメインに担当している。

キャリア採用で2021年度に入職し、2022年度からAI活用人材育成プログラムを担当。システムへの学生情報の登録や学生からの質問への回答のほか、演習科目の履修者数増加のためのイベント企画などを行う。

2022年度に入職し、2023年度からAI活用人材育成プログラムを担当。履修者を増やすために広報やイベントなどの取り組みに注力している。本学の学部生だった頃にプログラムを受講したことがある。

関西学院では、2039年を見据えた超長期ビジョンと長期戦略からなる将来構想「Kwansei Grand Challenge 2039」(KGC2039)を策定しています。本学院のありたい姿を描き、それを実現していくためには、教職員をはじめ、本学院関係者の強い繋がりが不可欠です。そこで、KGC2039で掲げる長期戦略から抽出したテーマをもとに、部署や業務、立場を越えて語り合う場を創出することで、相互理解を促し、想いを共有します。

将来構想「Kwansei Grand Challenge 2039」についてはこちら

今回のテーマは、2019年度から全学部生を対象に提供している『AI活用人材育成プログラム』です。本プログラムに関わる教職員たちに、プログラム開発の経緯や現在、そしてこれからについて語り合ってもらいましたので、その様子を5回に渡ってご紹介します。

巳波 『AI活用人材育成プログラム』をはじめてから約6年が経ちました。実際に履修した学生も評価してくれていますし、私たち自身、よいプログラムをつくったという自負があります。ただ、完全e-Learningの「バーチャルラーニング(VL)科目」の履修だけで終わる学生が多いのは残念です。次のステップであるPBL型の演習科目で学ぶ学生がもっと増えれば、AI活用人材は本学の強みとしてより認知されるようになると思います。

西野 VL科目は自分の好きな時間・場所で受講できるのですが、演習科目は対面授業なので途端に履修する上での制約が生じてしまうのでしょうか。VL科目から演習科目につなげるのはなかなか難しいところです。とはいえ、VL科目で得た知識やスキルを、演習科目によって実践の場で応用できる力に変えていかないのは非常にもったいないと思います。私は日本IBMの研究開発部門で戦略や新規ビジネス開発に携わってきましたが、本プログラムの演習科目はあらゆる場面で活用できる力が身につくものだと感じています。まだ十分にプログラムの意義を伝えられていないのかもしれません。

中江 職員としても、演習科目の履修者数やプログラム修了者数が少ないのは課題に感じています。「演習科目は理系向け」「難しそう」というイメージを払拭していきたいです。そのために、イベントでの告知や修了者のインタビュー動画を配信するなど、先生方や冨永さんと一緒にさまざまな取り組みを進めています。特にこの春は積極的に広報を行い、その結果、秋学期の演習科目の履修者が増えました。徐々に効果が出てきていると思います。

■オープンキャンパスでプログラムを説明する様子

冨永 『AI活用人材育成プログラム』は必修科目ではなく自由履修科目なので、学ぶメリットがあると学生に感じてもらうことが大切です。本学は学部卒業後すぐに社会に出る学生が多いため、就職活動に役立つ点を前面に出して広報するようにしています。全科目を履修した学生にインタビューをしたとき、ある文学部の学生は「最初は難しいかなと思ったけど、文系の自分も最後まで受講でき、就職活動でもアピールできました」と話していました。プログラムを修了した学生は、課題に対して真剣に取り組んだことやグループワークでは苦手意識のあったリーダー役を務めたことなど、自信を持って自分の経験を語ることができます。大学は学びを深める場所ですが、本プログラムが就活支援というような側面でも学生の役に立っていることをうれしく思っています。

西野 先日、全科目を修了して今は大手企業でコンサルタントとして活躍している方にお会いする機会がありました。就職2年目ながら、すでに企業の戦略立案などに関わり、海外出張も経験しているそうです。今も努力を続けてAIの知識やスキル、語学などにさらに磨きをかけていると聞き、頼もしく感じました。社会人としてキャリアアップするにはさまざまな武器が必要ですが、学生の皆さんにはAIやデータサイエンスのスキルもひとつの武器と考えてほしいと思います。

中江 何をもってよい就職とするかは難しいところではありますが、本プログラム修了者には日本IBMをはじめ大手企業やコンサル系企業に就職する学生が多くを占めています。本学全体の比率と比べると明らかに多いんですね。特にPBL型の演習科目ではビジネスフレームワークやデザイン思考を活用したり、人前で話すことも増えるので、就職に強いでしょうし、就職した後も役に立ちます。

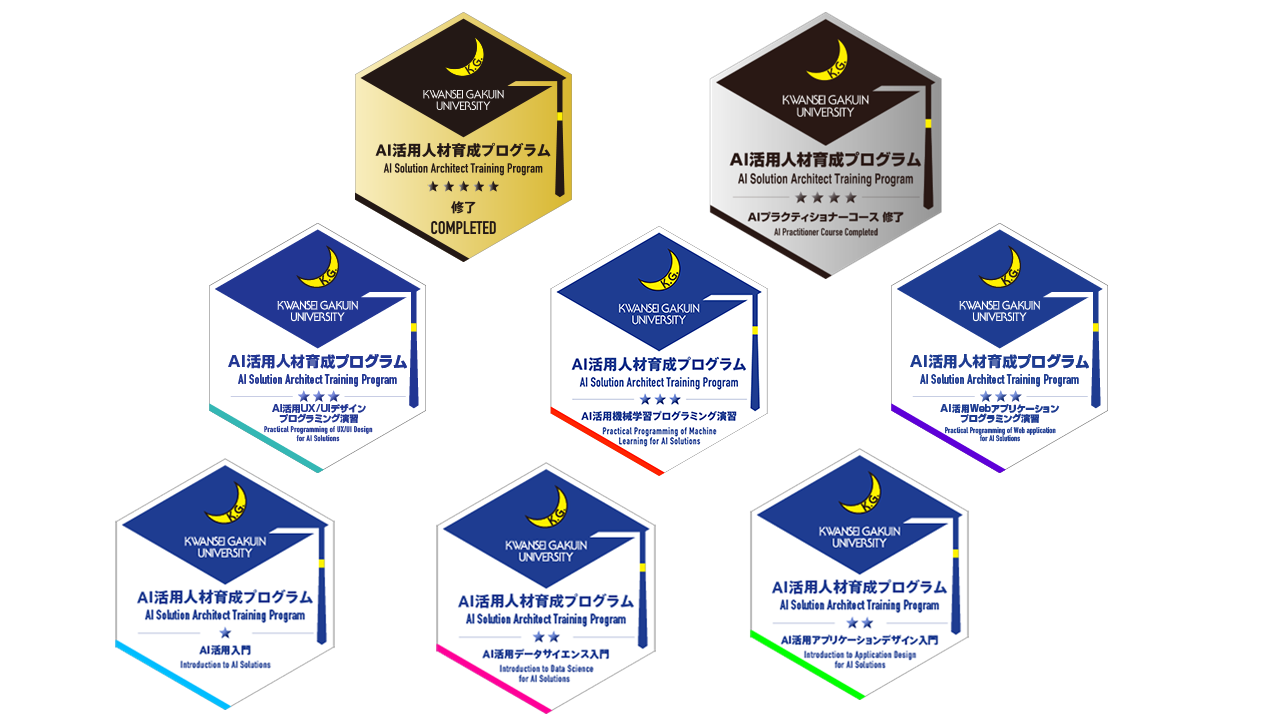

巳波 本プログラム修了者には、オープンバッジというデジタル証明を発行しています。『AI活用人材育成プログラム』ですぐれたスキルを修得したことを示せるものなので就職活動にも役立つことでしょう。

■『AI活用人材育成プログラム』のオープンバッジ

西野 就職活動という観点からすると、1年のうちから『AI活用人材育成プログラム』を履修してほしいところですね。10科目というボリュームなので、3年生からの就職活動やその準備をはじめるなら、はじめるのは早い方がよい。3年生になってから入門編を履修しだすのでは厳しいかもしれません。

巳波 演習科目につながらないなどの問題は、プログラムの中身の良し悪しではなく、他の要因が大きいのではないでしょうか。先ほど冨永さんもおっしゃったように、本プログラムは自由履修科目です。演習科目の開催日が必修科目と重なっていて、履修したくてもできない場合もあります。キャップ制によって年間の履修登録単位数に上限が設けられているので、専門科目以外の自由履修科目を取る余裕がなくなっている可能性もあります。

冨永 本プログラムの演習科目は集中講義で春学期と秋学期に実施されますが、なかには4年秋学期の集中講義について成績評価・発表のタイミングなどの理由から履修不可としている学部もあります。そこで履修不可の学部と相談し、お互いに調整しながら解決策を探った結果、設定を変えていただくことができました。おかげで学生からは、「最後まで受講できた!」と喜びの声が届きました。本プログラムの認知度向上とともに、履修形態の見直しにも取り組んでいきたいと思います。

巳波 本プログラムだけでは、どうにもできない制約がありますね。とはいえ、私たちの思いは共通しています。『AI活用人材育成プログラム』をより多くの人に学んでもらえるよう、いろいろな工夫を考えています。附属高校でも履修できる仕掛けなどは、まさにその一つです。現在、関西学院高等部と千里国際高等部では先取り履修が可能で、すでにたくさんの高校生が学んでいます。彼らはスタートダッシュできているので、大学入学後は早めに全プログラムを修了できる環境にあるんですね。また、本プログラムは学外への提供も行っています。社会人のリスキリングにも貢献できていると認知を広めていくことで、社会における関学のプレゼンスを高めるのにも役立てていきたいと考えています。